Conflito, Violências e Escola

4 de novembro de 2017

CONFLITO, VIOLÊNCIAS E ESCOLA

Por Ana Catão (educadora – Vlado Educação)

Aventurar-se pelos caminhos de uma convivência respeitosa requer coragem.

Coragem de encarar o outro que não é espelho, coragem de lidar com a diferença, coragem de olhar para os conflitos que permeiam nossas relações e com eles aprender a difícil arte de viver com o outro para com ele construir uma vida pública em comum.

- O que é o conflito?

Ou melhor, o que é conflito para você? Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando pensa em conflito?

Briga? Disputa? Violência? Desconforto? Sofrimento? Angústia?… A maioria de nós certamente terá pensado em alguma dessas opções.

Ao compartilhar percepções e experiências de conflito, o que perceberemos é que a ideia que cada um de nós tem de conflito, como muitas outras de nossas ideias (para não dizer todas), depende daquilo que vivemos ou já ouvimos falar a respeito. O tempo todo, à medida que vivemos e pensamos sobre o que vivemos, vamos confirmando, desconstruindo e atualizando ideias velhas, bem como construindo ideias novas.

Se nossas ideias de hoje forem iguaizinhas às que temos desde que nos entendemos por gente, a sineta de alarme precisa tocar… É bem possível que estejamos cristalizados em nossas ideias e a um passo de formar preconceitos.

Colocar em xeque ideias prontas é um dos papéis do educador.

Se disséssemos para você que o conflito também pode ser oportunidade, espaço de criatividade, propulsor de mudanças, essa seria uma ideia nova ou velha? E se disséssemos que não podemos viver sem conflito, que a vida pressupõe conflito?

Como você se sente em relação a essas questões?

Elas lhe trazem conforto, desconforto?

Identificar e nomear sentimentos, sensações e pensamentos

é um primeiro passo para aprender a lidar com conflitos.

Talvez você esteja se dizendo: Quanta pergunta! Chega! Eu quero chão firme.

Isto é uma coisa que o conflito não traz: chão firme. Talvez, por isso, muitos de nós tenhamos tanta dificuldade em aceitá-lo como parte integrante da vida.

Olhar para o conflito, lidar com ele, encontrar caminhos de conversa e de ação por meio dele e aprender com ele implica aguentar uma dose de contradição e incerteza. Se, por um lado, isso pode representar um peso, uma angústia, por outro, pode ser libertador: ter certeza de que a certeza não existe.

Algumas definições possíveis

Bom, mas voltemos à nossa pergunta inicial: O que é conflito?

Assim como nossas respostas são várias, as respostas dos dicionaristas e dos teóricos também variam.

Alguns definem conflito focando o motivo que os acarreta. Por exemplo, as disputas pela sobrevivência: “Uma forma de interação entre indivíduos, grupos, organizações e coletividades que implica choques para o acesso à distribuição de bens escassos”. Essa é a definição de Norberto Bobbio, cientista político italiano.

Outros o definem pela maneira como se manifestam, muitas das vezes violenta; como a definição do dicionarista Aurélio: “1. Embate dos que lutam. 2. Discussão acompanhada de injúrias e ameaças; desavença. 3. Guerra (1). 4. Luta, combate. 5. Colisão, choque”.

Há ainda aqueles que ressaltam no conflito sua potência, seus efeitos possíveis, de destruição e construção. Para o filósofo chinês Sun Tzu: “O conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o obstáculo que se opõe a todos os conflitos contêm a semente da criação e da desconstrução”.

Há também os que o definem classificando-o: “Além de conflitos interpessoais, há os intrapessoais (ir/não ir, fazer /não fazer, falar/não falar […])” (Chrispino e Chrispino, 2002, pp. 30-31).

Nessa linha, algumas classificações possíveis na análise dos conflitos são:

- nível do conflito: intrapessoal ou interpessoal;

- abrangência do conflito: individual, grupal, coletivo, social;

- intensidade do conflito: baixa, média, alta;

- qualidade do conflito: superficial, profundo;

- processo do conflito: antecedentes, disparador, surgimento, desenvolvimento, desenlace.

E, finalmente, há os que enfatizam sua permanência e sua inevitabilidade: “O conflito é o nosso companheiro de jornada mais próximo. É parte integrante da vida e da atividade social” (Chrispino e Chrispino, 2002, pp. 30-31).

A maneira como lidamos com o conflito depende também da maneira como olhamos para ele

Diante do conflito, cada um reage de um jeito, que varia de acordo com o humor no dia, a qualidade da presença no momento, da história pessoal de cada um, do ponto vista pelo qual enxerga a situação, daquilo que já estudou ou ouviu dizer, do repertório de que dispõe para compreender a situação.

Se tivermos medo do conflito, tenderemos a colocar panos quentes ou fingir que não o vemos, evitando-o ou fugindo dele. Com isso, podemos pactuar com uma situação de violência até mesmo ampliando-a (a menos que a evitação seja apenas para “dar um tempo” e depois voltar a olhar para ele).

Se ele for considerado uma contrariedade, uma ofensa à ordem e à disciplina, um mal a ser extirpado da sociedade, da escola, e procurarmos combatê-lo a qualquer custo, reprimindo-o, até mesmo com o uso da violência em nome da harmonia e talvez mesmo da paz – uma paz que se definiria pela ausência de conflito –, a violência da opressão pode ser maior que a violência que poderia vir a se manifestar pelo conflito.

Quando defendemos a pena de morte, defendemos a legitimidade da violência do Estado para punir um ato de violência. Em nome da ordem e da paz, defendemos o uso da violência para conter a violência…

Será justificável? Será eficaz?

Uma paz opressão, uma paz violência?

Se o conflito for por nós olhado de frente, considerado parte integrante das relações humanas e tomado na sua potência criativa, sem nos obrigarmos a combatê-lo ou evitá-lo, obteremos uma ótima oportunidade para fazer mudanças no estado das coisas.

Compreender o conflito ajuda

Anedota da laranja

Duas crianças estão brigando por uma mesma laranja.

Solução 1: O adulto, impaciente com a discussão, corta a laranja ao meio e dá metade a cada uma. As duas saem chorando,

insatisfeitas com a salomônica decisão.

Solução 2: O adulto, impaciente com a discussão, pergunta às crianças para que querem a laranja. Uma quer chupá-la, está com sede. A outra quer fazer um colar com a casca, quer brincar. O adulto descasca a laranja, dá a casca para uma e a laranja para a outra. Ambas saem satisfeitas.

(Esta anedota é usada pela escola de Harvard de mediação de conflitos para explicar uma solução do tipo ganha-ganha.)

Muitas vezes, o conflito traz uma situação que não está satisfazendo às necessidades de todos os envolvidos. Se essas necessidades não forem atendidas, a tendência será o conflito aumentar na sua potência destrutiva e dar início a uma escalada de violência. Essas necessidades podem ser desde fisiológicas (como água e alimento) até psicológicas (como reconhecimento, amor, proteção).

Muito do que costumamos identificar como necessidade não passa de estratégia para satisfazer necessidades.

Por exemplo, a propriedade privada pode ser uma estratégia para satisfazer as necessidades de proteção e segurança; a família pode ser uma estratégia para satisfazer as necessidades de segurança, proteção, amor; o celular, o tênis e o boné de marca podem ser estratégias para satisfazer a necessidade de reconhecimento e pertencimento. Todas essas são estratégias culturais e, portanto, temporais e contextuais; não universais.

Posicionamentos rígidos estão frequentemente ancorados em estratégias tidas como imutáveis. E, se a estratégia que cada um dos envolvidos pretende adotar para satisfazer a suas necessidades (que muitas vezes são comuns) for incompatível com a do outro, poderemos ter uma escalada de violência.

Estar atendo às necessidades por trás das estratégias e ajudar as pessoas envolvidas no conflito a identificá-las e a demonstrar empatia com as do outro pode facilitar uma conversa em torno do conflito.

Outras vezes, o conflito está simplesmente no modo como as pessoas estão se comunicando, bastando esclarecer mal-entendidos para interromper uma escalada de violência.

Há ocasiões, ainda, em que o conflito está baseado em preconceitos, valores, crenças, sendo necessário abrir espaço de conversa sobre esses temas para ampliar perspectivas, abrir a possibilidade de fala a todos, treinar o olhar para o outro e a escuta do outro. E, com isso, construir confiança e aprender a reconhecer e lidar com a diferença.

Em suma, é possível transformar em grande aprendizado para os envolvidos no conflito o exercício de olhar para uma situação de conflito, destrinchá-lo, entender as questões socioculturais implicadas (gênero, raça, desigualdade social etc.), as necessidades não atendidas, a maneira como cada um fala de seus desejos, interesses e necessidades para o outro, a participação de cada um na construção do conflito, mesmo dos indiretamente envolvidos, e por meio desse entendimento pensar numa ação que transforme o sistema de relação que sustenta o conflito.

Um aprendizado desses no ambiente escolar é um aprendizado de vida ética. Trata-se de aprender a se relacionar consigo e com o outro por meio de uma relação de conflito e, com isso, também aprender a construir com o outro uma perspectiva de vida pública em comum.

Se os conflitos intrafamiliares podem ser considerados como relativos ao âmbito vida privada,

não há dúvida de que os conflitos intraescolares dizem respeito à vida pública.

A escola e a rua são os espaços em que se dão as primeiras experiências de vida pública de crianças e adolescentes.

Assim, de inimigo a ser combatido, o conflito passa a ser um precioso aliado para a revisão de modos de fazer, de se relacionar com o outro e de estar no mundo.

Vale lembrar que o conflito em si não é violência, mas violento pode ser o modo como ele se manifesta e o modo como é abordado.

Sair do automático

A maior dificuldade talvez esteja em sair do automático, deixar de reagir à violência de um conflito com a violência da lição de moral e da punição e abrir espaço de escuta para que aquele que identificamos como agressor possa construir para si outro modo de estar no mundo, na escola.

Quando damos lição de moral e tentamos impor nossos valores à criança ou ao adolescente, o amputamos da possibilidade de construir seus próprios valores. O que só é possível por meio de trocas significativas.

Além de ineficiente, esse talvez seja um ato tão ou mais violento que o desfecho explicitamente destrutivo de um conflito, como uma ofensa verbal ou uma agressão física que o outro não consegue suportar.

Transformar uma situação de conflito, com ou sem violência, em uma situação de aprendizado requer um treino e um trabalho. Um treino do olhar, um treino de formas de fazer e um trabalho sobre as próprias convicções.

Olhar, formas de fazer e convicções se retroalimentam;

toda vez que mobilizamos um, atuamos nos outros.

Isso vale tanto para os envolvidos no conflito como para aqueles que se propuserem a intervir de maneira construtiva em uma situação de conflito (seja professor, aluno, pai, gestor, mediador etc.).

Bom, mas o que significa intervir de maneira construtiva em uma situação de conflito?

Significa sair de lugares já conhecidos, como a lição de moral, a reprimenda na forma de discussão, a mera punição e por vezes até mesmo a agressão moral e física. Significa abrir espaço de escuta e fala em que os envolvidos no conflito compartilham suas percepções, seus pensamentos e seus sentimentos e juntos se responsabilizam por outros modos de agir.

Já demos algumas definições de conflito, começamos a falar da relação entre conflito e violência, mas ainda não nos detivemos na violência. Aguçar o olhar para situações de violência é essencial para aprender a lidar com conflitos de maneira não violenta e fomentar relações de respeito mútuo.

- Violência e escola

Já começamos a falar de violência, e isso pode afetar sua resposta. E se você desse um passo para trás e lhe perguntássemos: Quando pensa em violência, em que você pensa?

É comum que as primeiras imagens que venham à cabeça das pessoas após essa pergunta sejam agressões físicas, sexuais, assaltos e assassinatos. O estímulo visual dado pela mídia a essas violências é tão grande que pode vir até a nos cegar ou dessensibilizar para violências mais sutis e talvez até mais frequentes e destrutivas.

Um jeito simples de abordar as violências é classificá-las e defini-las. Há muitas formas de fazê-lo. Segue aqui uma entre outras possíveis para ajudá-lo a visualizar esse universo:

Física: intervenção física de uma pessoa ou grupo contra a integridade física e psicológica de outro(s) ou de grupo(s) e também contra si mesmo (automutilação, tapas, cortes etc.).

Sexual: tipo de violência que se caracteriza pela invasão física ou psicológica do espaço íntimo sexual de uma pessoa.

Verbal: intervenção verbal de uma pessoa ou grupo contra a integridade psicológica de outro(s) ou de grupo(s) e também contra si mesmo (ironias, agressões, gozações, autodepreciação etc.).

Psicológica: tentativa de degradar ou controlar outra pessoa por meio de qualquer conduta que prejudique a saúde psicológica, a capacidade de autodeterminação ou o desenvolvimento de uma pessoa (intimidação, manipulação, ameaça, humilhação e isolamento).

Simbólica: produção contínua de crenças no processo de socialização que induzem a pessoa a se enxergar e avaliar o mundo (se posicionar no espaço social) com base em critérios e padrões de um discurso dominante (raça, gênero, patologização).

Institucional: promovida pelo Estado e por outras instituições, seja perpetuando a desigualdade em favor de uma minoria, seja estigmatizando um segmento da sociedade (marginalização, discriminação, criminalização, práticas assujeitadoras).

Um aspecto importante para abordar a violência está no fato de que a intenção não a caracteriza. Até mesmo as melhores intenções podem dar lugar à violência. O critério mais acertado para considerar uma atitude violenta é o daquele que a sofreu.

Ainda assim, é preciso ficar atento, porque muitas vezes a vítima da violência não consegue identificá-la, visto que já a naturalizou. É caso muito frequente na violência simbólica e nas violências física, verbal, sexual, psicológica e institucional quando são cotidianas.

Quando excluímos alguém do convívio social (prisão) ou escolar (suspensão), não lhe parece que usamos da violência (isolamento) para reprimir um ato de violência ou indisciplina?

Será essa uma violência naturalizada?

Outro modo de classificar as violências, quando considerado o contexto escolar, é o proposto por Charlot. Para ele, é possível distinguir três tipos de violência: 1) a violência na escola; 2) a violência à escola; 3) a violência da escola.

[…] a violência na escola, quando ela é o local de violências que têm origem externa a ela. Por exemplo, quando um grupo invade a escola para brigar com alguém que está nas dependências da escola, nesse caso, a escola é invadida por uma violência que anteriormente acontecia apenas fora de seus portões, ou na rua.

Outro tipo é a violência à escola, relacionada às atividades institucionais e que diz respeito a casos de violência direta contra a instituição, como a depredação do patrimônio, ou da violência contra aqueles que representam a instituição, como os professores.

O terceiro tipo é a violência da escola, entendida como a violência em que as vítimas são os próprios alunos, exemplificada no tipo de relacionamento estabelecido entre professores e alunos ou nos métodos de avaliação e de atribuição de notas que refletem preconceitos e estigmas, ou seja, outros critérios que não os objetivos de desempenho (Charlot, 2002 apud NEVUSP, 2007, grifos nossos.)

Conversando com o autor, podemos ampliar e lembrar que outra vítima da violência da escola podem ser os próprios educadores e gestores, que muitas vezes se relacionam entre eles e com os alunos com base na desconfiança e dificilmente se sentem em território seguro para realizar a aula que planejaram, para falar abertamente dos problemas da escola e de suas angústias ou para confiar no coletivo em prol de um projeto educacional comum.

Muitas vezes, numa situação de violência, não é possível definir claramente quem é a vítima e quem é o ofensor,

podendo ambos serem vítimas e ofensores.

Abrir espaço de conversa em que se possa primeiro assumir esses lugares e depois sair deles é muito importante para ambos superarem a situação de violência.

Esse efeito se agrava se considerarmos a violência institucional sofrida pelo professor quando submetido pelo sistema a condições indignas de trabalho.

Enfim, as dinâmicas relacionais da escola não se localizam apenas entre professores e alunos, mas entre os alunos, entre os professores, entre professores, inspetores, coordenadores, diretores, funcionários e pais de alunos nas mais diversas combinações.

A questão da dinâmica relacional é um foco importante para pensarmos os conflitos que encontramos no contexto escolar. As dinâmicas relacionais vigentes na escola muitas vezes estão também na base da violência contra a escola e podem até mesmo contribuir para a manifestação da violência na escola.

É bem verdade que os educadores têm um alcance limitado para lidar com uma violência que tem origem fora da escola. Mesmo que a escola seja uma grande articuladora de redes de apoio dentro do território, não conseguirá abordar todas as mazelas da sociedade. Seria um peso muito grande para apenas uma instituição. As outras instituições estatais, como a saúde, a justiça, o serviço social, as diversas secretarias e ministérios (do trabalho, cidadania, meio ambiente etc.), e a sociedade civil precisam também se responsabilizar pela parte que lhes cabe.

Assim mesmo, as possibilidades da escola são muitas; sobretudo no que diz respeito às dinâmicas relacionais e às práticas pedagógicas.

Isso fica evidente quando olhamos para duas violências (primeira classificação) muito gritantes nos dias de hoje no contexto escolar.

1) A violência simbólica da patologização, que cristaliza o sujeito numa identidade vinculada a uma doença, é hoje uma violência institucional cada vez mais presente, na medida em que vem sendo promovida pelo Estado e por outras instituições, como, mais recentemente, a educacional.

Um dos efeitos desse tipo de violência na escola é a atribuição de um conflito à doença de uma pessoa, ou pior, a uma pessoa-doente. Por exemplo, nos casos de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDHA). Se o diagnóstico pode dar um lugar ao sujeito e até mesmo ser efeito de um cuidado com sua saúde, é também possível que o diagnóstico o cristalize nesse lugar de “problemático”, dificultando seu deslocamento para outros lugares mais interessantes e levando a uma postura discriminatória por parte das pessoas que lidam com o “portador de TDHA”.

Outro efeito possível desse diagnóstico é a individualização de uma questão do coletivo. É possível que um diagnóstico de TDHA mascare os efeitos de uma dinâmica relacional, uma violência da própria escola.

Algumas lutas nesse campo vêm atuando diante dessa violência. É o caso da luta antimanicomial e da luta contra a psiquiatrização e a medicalização da infância.

2) A criminalização, sobretudo da juventude, que é também hoje uma violência institucional muito presente não só nas ruas, em que uma das consequências é o que alguns vêm chamando de extermínio da juventude pobre e negra, como nas escolas, em que casos de incivilidades vêm sendo cada vez mais tratados como casos de polícia.

Em relação a este último contexto, o que acontece é que muitas vezes a escola e seus educadores se sentem impotentes diante das violências que enxergam e recorrem a uma autoridade maior, a polícia e o Judiciário.

Em resposta a isso, alguns Estados brasileiros vêm adotando práticas de justiça restaurativa nas escolas com a finalidade de descriminalizar e desjudicializar questões que poderiam ser abordadas pela escola, no seu contexto pedagógico. A proposta passa pela formação de alguns educadores e pessoas da comunidade escolar em práticas restaurativas para atuarem restaurativamente diante do conflito.

Outras abordagens de práticas restaurativas e de mediação de conflitos nas escolas focam, além disso, a potencialização do coletivo da comunidade escolar como comunidade de apoio mútuo, criando espaços de confiança, requalificando os espaços de conversa da escola e, consequentemente, estimulando a criatividade de estratégias e práticas pedagógicas. Essa é a perspectiva de trabalho do Respeitar é Preciso!

- O individual e o coletivo: o caso emblemático do aluno-problema

Nesses dois casos, estamos muitas vezes diante de um personagem famoso na escola: o “aluno-problema”.

O “aluno-problema”, que você provavelmente já sabe quem é (ou quem são) na sua escola, é um caso emblemático. Em geral, é um caso difícil, com o qual muitos professores já se defrontaram e com ele esgotaram seu repertório. Diante dessas múltiplas tentativas frustradas e do desgaste emocional de toda a equipe de educadores, só resta uma solução: apontar o dedo e dizer “Este é um aluno-problema, não tem jeito”. E, quando esse mesmo aluno fizer algo de errado, alguém dirá a ele “Você de novo!” ou, se algo de errado acontecer na escola, ele será o primeiro suspeito. Talvez apenas um ou dois professores da escola ainda acreditem que ele “tem jeito”.

Se o olhar para o tal “aluno-problema” continuar sendo esse, há poucas chances de que ele saia desse lugar. O personagem foi cristalizado, o aluno foi estigmatizado. O olhar do adulto educador e o comportamento do adolescente-problema se reforçam mutuamente, num círculo vicioso infinito.

O primeiro gesto para quebrar esse círculo é a responsabilidade do adulto. Se o foco de luz estiver sobre o “aluno-problema”, dificilmente se verá outra coisa.

Outra coisa podem ser outras maneiras de o próprio adolescente se organizar na relação com o outro (e que provavelmente se manifestam em outras dinâmicas de relação: entre colegas, na família, na rua, com um tio, com um único professor etc.), a queixa ou o pedido do adolescente (que não se expressa em palavras, mas grita em ações), todas as outras crianças (que ficam apagadas na sombra do “aluno-problema” e, com isso, se tornam despotencializadas e até mesmo desvalorizadas), as pequenas mudanças, quase imperceptíveis, que talvez esse aluno tenha tentado fazer (mas que não foram focadas, valorizadas), as pequenas ações de alguns adultos educadores que tiveram efeito (mas que foram desvalorizadas porque os ganhos foram temporários).

Enxergar tudo isso só será possível se os educadores responsáveis derem um passo para trás, saindo do fogo cruzado, e olharem e conversarem (trocando ideias e não somente queixas) com os diversos atores envolvidos nas situações (educadores, alunos, pais etc.). Estamos falando da desindividualização do problema e da necessidade de articulação e fortalecimento do coletivo.

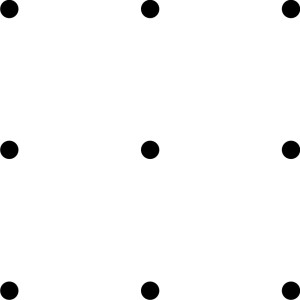

Experimente o seguinte exercício:

Sem tirar o lápis do papel, ligue todos os pontos em apenas quatro traços. Cada um numa direção diferente.

A resposta só será encontrada se você olhar para o sistema de relações possíveis, porém não explícito.

É preciso olhar de fora para enxergar o óbvio.

O problema do “aluno-problema” não é do aluno, é da escola. Talvez ajude mais tentar entender como a escola produz (ou contribui para produzir), na sua dinâmica relacional, o “aluno-problema” do que tentar entender qual o problema do “aluno-problema”.

Às vezes, o isolamento do aluno no seu problema também é reflexo do isolamento do educador com seu “aluno-problema”. O educador também precisa de um coletivo que lhe dê apoio.

A ideia de desindividualizar e coletivizar as questões serve não só para as questões relativas ao “aluno-problema”. Esse foi só um exemplo emblemático.

A individualização e o consequente isolamento do problema são apenas um passo para a exclusão.

- A escola como articuladora da alteridade

Outra questão que está por trás de muitos conflitos, não só do “aluno-problema”, e que configura uma violência em si, é a nossa baixa tolerância para a diferença.

Olhar, respeitar e aceitar o outro que não é espelho é um hábito que poucos de nós temos. Quando nos afeiçoamos a alguém, não raro nos afeiçoamos a suas qualidades; e suas qualidades costumam ser aquilo que nele é parecido ou compatível com o que eu faço, penso, sinto. A diferença é muitas vezes vista como defeito do outro.

Ora, conviver com o outro significa não só reconhecer nele um igual (uma pessoa), mas também reconhecer nele um outro, por definição, diferente.

Isso é o que, no direito, se costuma diferenciar com as palavras “igualdade” e “equidade”. A igualdade tem por consequência que a lei é a mesma para todos e a todos aplicável. A equidade tem por consequência que os diferentes serão tratados diferentemente pela lei na medida de sua diferença.

O princípio da equidade é o que justifica o tratamento diferenciado a idosos e portadores de deficiências, a lei de cotas, a licença-maternidade, o tempo de aposentadoria diferente para homens e mulheres, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre muitos outros exemplos.

Será possível conviver com o outro, apesar de suas diferenças? Ou melhor, também valorizando suas diferenças?

Há várias formas de conviver. Não há aqui nenhum imperativo moral no sentido de que todos devemos gostar uns dos outros. Podemos conviver sem gostar. Podemos, por exemplo, simplesmente respeitar a diferença e coexistir, sem nos agredir e talvez até mesmo sem nos falar. A gradação da convivência possível somos nós que precisamos fazer.

A questão se torna mais complexa quando pensamos em formar cidadãos. A cidadania foi classicamente entendida como um status jurídico-administrativo que alguém detém e que garante ao sujeito reivindicar seus direitos (civis, políticos e sociais). Pensar cidadania hoje coloca o desafio de seu exercício. Exercício esse não só para satisfazer interesses privados, mas para “a construção de uma ação política como resposta a dilemas coletivos reconhecidos como tais pela comunidade política” (Moisés, 2005, p. 81). Coisa que se faz na convivência com o outro no espaço público.

O que os cidadãos compartilham não é a presunção de um consenso prévio ou uma visão homogênea quanto à solução dos conflitos em jogo, mas o compromisso derivado da decisão de reconhecer como legítimas as suas diferenças e de associar-se em função de sua decisão de agir em comum para alcançar objetivos públicos (Moisés, 2005, p. 81).

Lembramos que uma das primeiras experiências de coletivo no espaço público de crianças e adolescentes se dá na escola.

Quando a escola muda suas práticas punitivas e incentiva práticas responsabilizantes, ela contribui para o aprendizado da convivência com o diferente por meio do conflito.

PUNIÇÃO

Para punir, focamos no passado: quem tinha razão, de quem é a culpa. E o culpado é punido.

Para ser punido por um ato, basta ser objeto.

O sujeito-objeto é passivo, recebe a punição sem precisar dar nenhum sentido a ela.

A punição costuma se basear num sentimento de retribuição, vingança pelo mal feito ou na crença de que punindo será possível corrigir e dar exemplo para os demais.

A punição trabalha com a ideia do indivíduo normal. Aqueles que fogem à norma precisam se adequar. Os desvios precisam ser corrigidos. Muitas vezes em nome da ordem e da harmonia.

RESPONSABILIZAÇÃO

Para responsabilizar, focamos no futuro: com base no que aconteceu, o que vamos fazer dali em diante com essa relação.

E os envolvidos se responsabilizam pelo que aconteceu e pelo que virá.

Para ser responsável por um ato, é preciso ser Sujeito.

Ser Sujeito é ter reconhecida e acolhida sua existência, sua forma de existir, e

responsabilizar-se por suas ações diante do Outro.

Responsabilizar-se implica:

atribuir sentidos ao ato realizado;

perceber as consequências do comportamento;

compreender e assumir o sentido da resposta, inclusive a carga aflitiva da resposta.

Só acontece quando a pessoa se reconhece como parte intrínseca do mundo em que vive (pertencimento).

Responsabilidade se aprende assumindo responsabilidades. É preciso ter paciência para aguentar as experimentações, os erros e acertos do adolescente. É preciso dar a ele a oportunidade de aprender, no exercício da convivência em sociedade, seus limites e suas possibilidades de satisfação.

Responsabilizar implica suportar a tensão da vida coletiva, da relação com o diferente.

A ideia de utilizar formas não punitivas de lidar com incivilidades, ou indisciplinas, e violências pode deixar o educador inseguro sobre a maneira de atuar diante das situações do cotidiano escolar. A insegurança é compreensível, pois estamos falando da mudança de estratégias há muito tempo utilizadas, com a consequente necessidade de renovação do repertório do educador para lidar com essas situações. Isso também exige uma revisão das próprias convicções (olhar, formas de fazer e convicções estão estreitamente ligadas).

Também é possível que, para alguns, a responsabilização pareça permissiva diante da punição. Isso precisa ficar claro: não se trata de passar a mão na cabeça, mas de criar situações em que os alunos possam compreender o que fizeram, os efeitos do que fizeram e dar sentido à consequência de sua ação.

De outro lado, se é verdade que o educador precisa estar atento ao que está acontecendo e interromper escaladas de violência, também é verdade que nem toda agressão física, verbal ou psicológica merece uma intervenção do adulto. A criança e o adolescente precisam ter espaço e oportunidade de aprender a se organizar, proteger-se e colocar-se diante do outro, fazer-se enxergar e reivindicar seu lugar de sujeito, num exercício de autonomia e cidadania.

Se o educador tiver uma prática de responsabilização, os alunos ampliarão o aprendizado e repetirão a mesma prática entre eles, na maior parte das vezes sem necessidade de intervenção do adulto. O excesso de intervenção do adulto pode tolher um aprendizado social importante, tornando o jovem dependente da intervenção externa e formando adultos infantilizados.

Falar de conflito, esclarecer as questões em jogo, reconhecer as semelhanças e as diferenças entre os envolvidos, se perceber num espaço público, a escola, e com base nesse entendimento construir uma ação comum (o que vamos fazer, com base no que aconteceu, para que isso não venha a acontecer de novo ou para reparar os danos causados) forma para a autonomia.

Para além de homogeneizar diferenças, trata-se de enfrentar e trabalhar com as diferenças.

- Processo de mudança

Diante de tudo isso, ficou fácil perceber, se é que você, educador, já não sabia, que a escola é espaço de relações, de tensão e criação.

Para engendrar mudanças numa escola em que as tensões aparecem na forma de violência, gerando medo, abafando a criatividade e despotencializando o coletivo, precisamos dar passos pequenos.

O primeiro deles é abrir espaços de diálogo. Espaços em que se possa falar abertamente, espaços de confiança.

Esses espaços desenvolvem um sentido de pertencimento. Quem se sente pertencente a um coletivo cuida de sua permanência.

Por meio da fala, da escuta e da responsabilização pelas ações, será possível multiplicar pequenas mudanças, que, somadas, podem levar às grandes. O processo é de médio/longo prazo. É preciso se envolver, escutar o outro e ter paciência. Esse é o processo de trabalho proposto pelo material do Respeitar é Preciso!

A maneira como fazemos o que fazemos é tão ou mais importante do que o que fazemos.